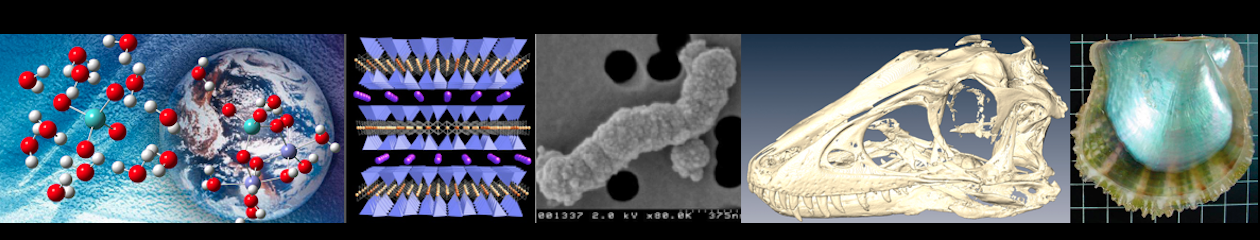

地球生命圏講座 修士中間発表会

日時:2020年9月24日(月)9:00-17:15

Zoom開催:URLは前日に回覧します

9:00 – 9:30 山口 智弘

「二枚貝類Anadara属の貝殻形態における定量的解析」

9:30 – 10:00 水上 綾乃

「脊椎動物の陸上進出に伴う眼構造の進化」

10:00 – 10:30 長谷川 菜々子

「鉄安定同位体比アイソスケープを用いた沿岸性・外洋性海棲哺乳類の生態解析と生物地球化学的物質循環研究への応用」

(休憩)

10:40-11:10 長澤 真

「日本におけるレアアースイオン吸着型鉱床の探査とその地球化学的研究 」

11:10-11:20 中路 渚

「腹足類のDNAバーコーディングと環境DNAを用いた多様性の検出」

11:20-12:10 中里 雅樹

「ICP飛行時間型質量分析計を用いたナノサイズの鉱物微粒子の元素組成分析」

(昼食)

13:00-13:30 中川 賢人

「ヨーロッパモノアラガイの巻き方向と中枢神経系の関連」

13:30-14:00 寺西 毅洋

「エアロゾル中のカドミウムの発生過程と環境中での挙動に関する考察」

14:00-14:30 田村 一紗

「放射光X線マイクロビームを用いたナノ・ピコプランクトンの個体別元素分析法の開発」

14:30-15:00 多田 誠之郎

「鼻腔構造にもとづく恐竜類における内温性獲得過程の解明」

(休憩)

15:15-15:45 高宮 日南子

「金属硫化物チムニー内部の極小古細菌の生態の解明」

15:45-16:15 末岡 優里

「火星の岩石内生命の理解に向けたアナログ試料の分析技術の開発:海洋地殻上部の玄武岩質溶岩の研究例」

16:15-16:45 市東 力

「中性子回折を用いたguyanaiteの結晶構造解析と水素の挙動に見られる温度・圧力依存性」

16:45-17:15 太田 成昭

「シグナル伝達因子を用いた巻貝の貝殻成長メカニズムの解明」

発表時間は1名あたり20分、質疑応答10分です。