第一回 4/22(月)後藤@710, 17:30~

第二回 5/20(月)川幡@710, 17:30~

第三回 6/17(月)博士中間@105, 10:00-19:00

第四回 9/27(金)修士中間@105, 10:00-19:00

第五回:10/28(月)小暮@710, 17:30~

第六回:11/25(月)對比地@710, 17:30~

第七回:12/16(火)狩野@710, 17:30~

第八回:2/17(月)未定@710, 17:30~

生命圏サーバ管理人 のすべての投稿

2018年度第九回GBSセミナー(2/18実施)

発表者 荻原成騎

題名 アンモナイトに教わった事

学部1年2年時に北海道の白亜系を踏査し、多種のアンモナイトを採取した。地質学、堆積岩岩石学の体系的な教育を受けていない状態での沢歩きによって得られた知識やアイデアは、先入観ない子供の考えの如きであり、今でも面白い部分もある。たとえば、雨が降って濁る川は第三系、濁らないのは白亜系なのでアンモナイトがとれる、などという経験測を身に付けた。ある時からアンモナイトその物に対する直接的興味は失せ、アンモナイトに関係した現象に興味を持ち始めた。その経験と知識、疑問は現在でも役立っている。研究テーマとして具体的には、

1. ノジュールの成因:化石が入っているノジュール、入っていないノジュールの違い。大きさと形の多様性。内部構造の有無。硬さ、弾力、匂い、肌の違い、などはなぜ生ずるのか。

2. 化石化の過程:ノジュールに入るアンモナイトと入らないアンモナイトの違い(石化過程の違い)ノジュールに見られるアンモナイトの断面はどのようにできるのか。

3. 化石の密集様式:密集したアンモナイトの種類と殻の保存状態。

4. 不可思議なレンズ状石灰岩と含まれる見たこともない化石

今回の発表では、3と4についてこれまでの研究内容を紹介する。

3.同一のノジュール中に、保存の良い住房まで残ったアンモナイトが、単一種で農集することがある。万字のReesidites minimus、三笠/芦別のAnagaudryceras limatum、さらに羽幌のEupachydiscus haradaiなどが知られ、鍵層としても用いられる。採取したアンモナイトの密集と現生のオウムガイを比較して、農集の過程、原因を議論する。

4.不可思議なレンズ状石灰岩とは、冷湧水石灰岩である。これまでの研究において、炭酸塩炭素酸素同位体、ANME起源のバイオマーカーの組成、具体的には膜脂質であるtailto tail 型結合を含むiaoprenoidの一種crocetaneとPMIの濃度、さらに個別炭素同位体組成の研究を行ない冷湧水炭酸塩に関与したANMEの進化について議論した。今回は、北海道白亜系冷湧水炭酸塩の希土類元素組成について、まとめを発表する。

2018年度第八回GBSセミナー(12/17実施)

講演者:高野 淑識 准教授 (委)(海洋研究開発機構/地球惑星科学専攻 兼務)

日時:12月17日(月)17:30~

場所:理学部1号館710号室

演題:「地球上で最も軽いアミノ酸:メタンに依存する始原的生命の炭素12同位体濃縮効果」

要旨:

海底下でメタンは大量に生成されているにもかかわらず、なぜ、大気中へ放出されないのでしょうか。

仮に、海底からメタンが無尽蔵に大気中に放出されてしまうと、地球全体の温室効果にブレーキが効かず、

気候システムの暴走を引き起こしかねません。

太陽光が届かない暗黒の海底下で、メタンを消費(分解)するキープレイヤーとなっているのが、

嫌気的メタン酸化アーキア(以下「ANME(ANaerobic MEthanotroph archaea)」です。

本セミナーでは、謎に包まれたANMEの極限的な性状、無酸素下での炭素12同位体濃縮効果の発見

についてご紹介します。

2018年度第七回GBSセミナー(11/26実施)

講演者:砂村 倫成 助教

開催日時:11月26日(月) 17:30-

場所:理学部一号館710号室

タイトル:深海の微生物生態系

地球環境では、数百〜数千の微生物種が関与して生態系を構築し、有機物や生元素循環を担っている。表層の微生物多様性は物理化学要因の影響が地理的隔離の影響より大きいが、深海の微生物多様性は水深と地理的分布の影響をより強くうけるとされている。本セミナーでは深海の微生物生態系の細胞密度や多様性と環境要因の関係について、北太平洋やインド洋における調査航海の例を紹介する。

2018年度第六回GBSセミナー(11/13実施)

講演者:台湾大学 Chuan-Chou Shen (沈 川洲) 教授

開催日時:11月13日(火) 16:00-17:30

場所:理学部一号館105号室

Title: Orbital-scale East Asian-Australian summer monsoon dynamics and a centennial earth magnetic reversal event at 98 ka

Abstract: Previous studies of stalagmite-inferred East Asian summer monsoon (EASM) records over the past 100s kyr suggest that orbital-scale EASM intensity was predominately driven by precessional forcing of ~20 kyr. In the past years, we reconstructed a tropical precipitation record from the western Pacific since 282 ka, inferred from planktonic foraminiferal rare earth element contents of a marine sediment core collected off the eastern coast of Papua New Guinea. This record shows that the Australian summer monsoon (ASM) intensity was influenced by combined precession and obliquity changes. The obliquity forcing could be primarily delivered by a cross-hemispherical thermal/pressure contrast, resulting from the asymmetric continental configuration between Asia and Australia in a coupled East Asian-Australian circulation system. In this talk, I will also briefly introduce one of our recent studies on the stalagmite-inferred multidecadally-resolved geomagnetic record during 107-91 ka and an abrupt centennial polarity reversal event at 98 ka.

2018年度第五回GBSセミナー(10/29実施)

講演者:高橋 嘉夫教授 (地球惑星科学専攻)

日時:10月29日(月)17:30~

場所:理学部1号館710号室

「分子地球化学:分子レベルの物理化学的普遍性が生む多様な地球惑星科学」

2018年度第四回GBSセミナー(修士中間発表会:9/3実施)

生命圏修論中間発表

日時 2018年9月3日(月) 10:00-15:00

場所 理学部1号館336号室

発表20分,質疑10分

10:00-10:30 山口瑛子 粘土鉱物に吸着された多種イオンの化学状態とその系統性に基づく環境挙動の解明

10:30-11:00 山下誠矢 海洋地殻の玄武岩基盤で形成する風化産物の1億年間に渡る時系列変化

11:00-11:30 石井貴大 結晶学的・化学的分析による花崗岩の熱水変質機構の研究

11:30-12:00 鈴木七海 軟体動物Lymnaea stagnalisの貝殻形態における表現型可塑性

<昼休み>

13:00-13:30 古村俊行 アマオブネガイ科貝類における貝殻色素の分光学的研究

13:30-14:00 厚芝真希 消化器官の形態と食性の関係:軟体動物腹足類を例として

14:00-14:30 上田裕尋 鳥類進化に伴う仙部軟組織の形態変化

14:30-15:00 涌井恵 北部ベトナム古第三系Na Duong層産出のワニ類化石に関する系統学的考察

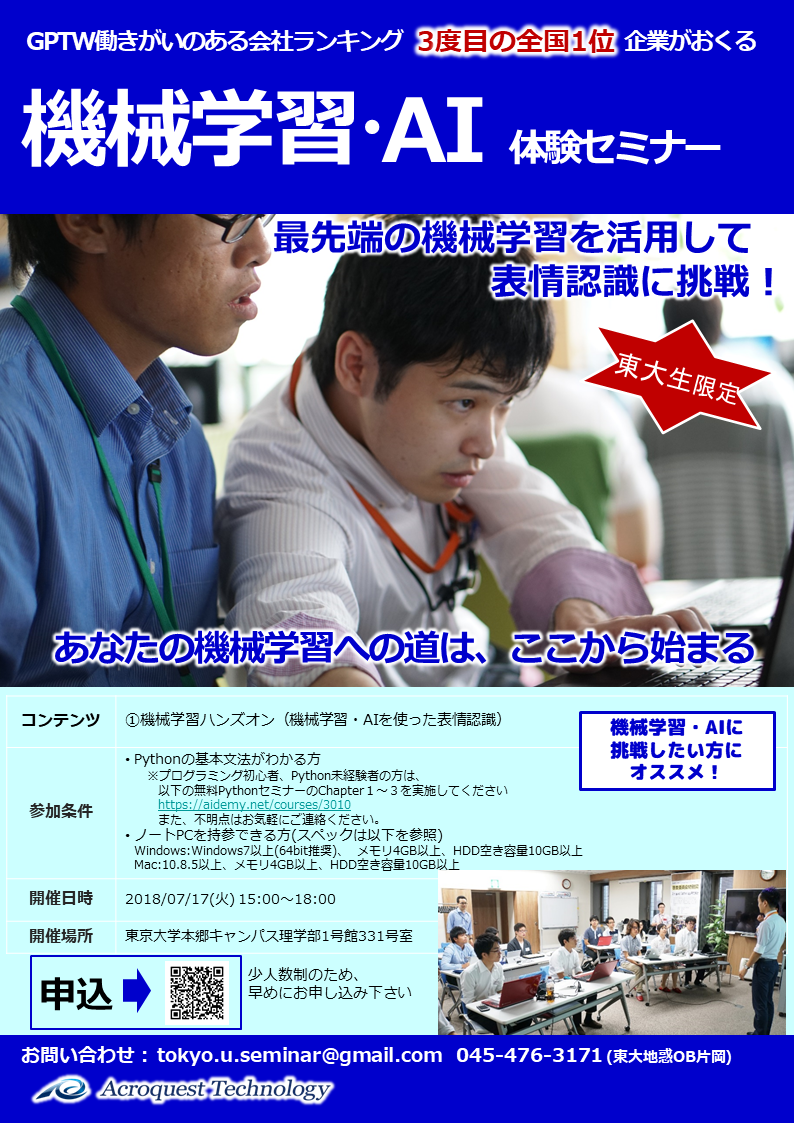

2018年度臨時GBSセミナー:機械学習と画像認識(7/17実施)

セミナーには13名の参加者がありました。講師を務めていただいた片岡さんはじめAcroquestの皆さんにお世話になりました。

■概要

タイトル:機械学習・AIを活用した画像認識に挑戦するセミナー

日時:2018/07/17(火) 15:00~18:00

場所:東京大学本郷キャンパス理学部1号館331号室

参加費:無料

対象:①Pythonの基本文法がわかる方

※プログラミング初心者、Python未経験者の方は、

以下の無料PythonセミナーのChapter1~3を実施してください

https://aidemy.net/courses/3010

②ノートPCを持参できること。(スペックは以下を参照)

Windows:Windows7以上(64bit推奨)、メモリ4GB以上、HDD空き容量10GB以上

Mac:10.8.5以上、メモリ4GB以上、HDD空き容量10GB以上

申込:人数に限りがありますので、以下のGoogleフォームから事前に申し込みください。

https://goo.gl/MFfHyb

■事前準備

当日持参するノートPCに以下の準備をお願いします。

1. Anaconda3 4.2.0をインストールする

下記のリンクからダウンロードしたものを実行してください。

Windowsの場合:

https://repo.continuum.io/archive/Anaconda3-4.2.0-Windows-x8…

Macの場合:

https://repo.continuum.io/archive/Anaconda3-5.1.0-MacOSX-x86…

2. tensorflow, keras, cognitive_faceをinstallする

コマンドプロンプト、terminalなどで、

「pip install tensorflow」「pip install keras」「pip install cognitive_face」を実行する。

※インターネット接続が必要です。

3.MicrosoftAzureアカウントを作成する。

(無料です)

以下の記事を参考にアカウントを作成してください。

https://qiita.com/shinyay/items/a6106936b4a640ab0dc4

■詳細

自動運転、Amazonのレコメンデーション、医療診断など機械学習を取り入れた応用例はニュースでも耳にすることが多い今日この頃です。

また、地球惑星科学の分野において、画像を機械学習で分析することが多くあります。

これまで、衛星や探査船から送られてくる、ノイズの多い画像と大量の情報を比較し、実際の宇宙の様子をイメージします。

機械学習やAIを利用することによって、ぼやけたノイズ画像をよりシャープにできます。

もしくは、地球型の系外惑星を光スペクトル分析において発見する作業も、これまで人間が数日から数週間

欠けていた分量を、機械学習を使うことで数秒で終わらせることができます。

近年、機械学習を取り入れた宇宙科学分野は、自動化が格段に進み、歴史を変える発見を行う準備ができているといえます。

だからこそ、機械学習を活用して効率的に、研究を行えるようになることが大切だと考えています。

そのために、画像認識を機械学習で行うセミナーを通して、研究分野や社会での実際的な活用をできるようになってもらうためのセミナーを用意しました。

講義を聴くだけでなく、実際に手を動かしてもらい、使えるようになってもらうことを目的としているため、ノートPCを持参してもらうことを条件とさせてもらっています。

今回は、実際にまず動かしてもらいたいので、題材は人間の画像をテーマに選択させてもらいます。

まず、触ってもらい、次に研究で活かしてもらう。

多くの場合、導入障壁がどうしても高く感じるのが、最初の一歩だと思います。

私自身も最初の一歩で、詰まったのをよく覚えています。。。

だからこそ、後輩がその一歩を踏み出せるようにするサポートを微力ながらできたらと思っています!

質問等はお気軽に東大地惑OB片岡まで。

Mail:tokyo.u.seminar@gmail.com

TEL:045-476-3171

大学院ガイダンスのお知らせ

2018/6/2

2018年度第三回GBSセミナー(6/25実施)

日時:2018年6月25日 9:20〜15:30

場所:理学部一号館331号室

9:20-10:00 槇納好岐(平田研)

10:00-10:40 栗栖美菜子(高橋研)

10:40-11:20 宮本千尋(高橋研)

11:20-12:00 雨川翔太(狩野研)

<昼休み>

D3以上

13:30-14:20 菊池亮佑(小暮研)

14:20-15:10 石川彰人(遠藤研)

15:10-16:00 太田雄貴(川幡研)